在数字化时代,网络空间成为了信息传播的重要渠道,但与此同时,网络谣言和虚假信息也如野火燎原,难以遏制,近年来,“抓狐联盟”这一名词悄然兴起,成为网络上一个颇具争议的话题,本文旨在深入剖析“抓狐联盟”的实质,探讨其背后的真相,并反思网络谣言的危害及应对策略。

“抓狐联盟”的起源与背景

“抓狐联盟”这一名称,源于对特定网络用户的戏称——“狐狸”,这里的“狐狸”并非指真正的动物,而是指那些在网络上散布谣言、制造混乱的网民,随着社交媒体和自媒体的兴起,网络谣言的传播速度之快、范围之广令人咋舌,为了应对这一挑战,一些网民自发组织起来,成立“抓狐联盟”,旨在揭露和打击这些散布谣言的“狐狸”。

“抓狐联盟”的运作机制

“抓狐联盟”的运作机制主要包括以下几个步骤:

- 情报收集:成员们通过社交媒体、论坛等渠道搜集谣言信息,并对其进行初步筛选和分类。

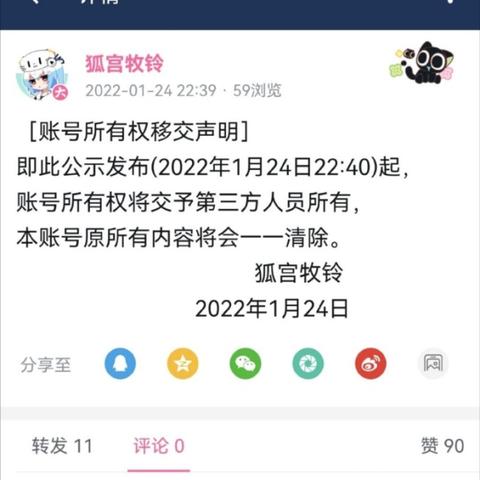

- 证据搜集:对于疑似谣言的信息,成员们会进一步搜集相关证据,包括截图、视频、音频等,以证明其虚假性。

- 信息曝光:将收集到的证据整理成报告或文章,通过社交媒体、博客等渠道进行公开曝光,以警示他人并揭露谣言制造者的真面目。

- 法律维权:对于严重危害社会稳定的谣言,部分成员会采取法律手段,向相关部门举报或提起诉讼。

“抓狐联盟”的争议与反思

尽管“抓狐联盟”的初衷是揭露和打击网络谣言,但其运作过程中也引发了不少争议,部分网民认为“抓狐联盟”是正义的化身,有助于净化网络环境;也有人质疑其合法性及道德边界。

争议点一:侵犯隐私

在搜集证据的过程中,“抓狐联盟”可能会侵犯到谣言制造者的个人隐私,公开他人的个人信息、聊天记录等,这不仅可能触犯法律,也违背了尊重他人隐私的伦理原则。

争议点二:误导公众

虽然“抓狐联盟”的目的是揭露谣言,但在实际操作中,也可能因信息不全或误判而导致误导公众,将真实事件误判为谣言,或过度解读某些信息,从而引发不必要的恐慌和混乱。

争议点三:法律边界模糊

我国对于网络谣言的打击力度逐渐加大,但“抓狐联盟”的运作是否合法仍存在一定的模糊地带,如何界定“造谣”与“辟谣”,如何平衡言论自由与法律责任等。

网络谣言的危害与应对策略

网络谣言的危害不容小觑,它不仅可能导致社会恐慌、破坏社会稳定,还可能损害个人名誉、侵犯个人隐私,我们需要从多个层面入手,共同应对网络谣言的挑战。

应对策略一:加强法律法规建设

完善相关法律法规,明确网络谣言的定义、处罚标准等,为打击网络谣言提供有力的法律支撑,加大对违法者的惩处力度,形成有效的威慑作用。

应对策略二:提升公众媒介素养

加强媒介素养教育,提高公众辨别网络信息真伪的能力,通过媒体宣传、学校教育等途径普及相关知识,引导网民理性上网、文明上网。

应对策略三:构建多元共治格局

政府、企业、社会组织及广大网民应携手合作,共同构建多元共治的网络治理格局,政府应发挥主导作用,加强监管和执法;企业应履行社会责任,加强内容审核;社会组织应积极参与公益宣传;广大网民则应自觉抵制网络谣言。

应对策略四:利用技术手段进行防控

借助大数据、人工智能等现代技术手段,对网络谣言进行实时监测、预警和拦截,通过技术手段提高网络谣言的识别率和处理效率。

“抓狐联盟”作为网络时代的一个特殊产物,其存在既反映了网络谣言的严重危害,也体现了网民对维护网络环境清洁的渴望,在追求正义的同时,我们也应警惕其可能带来的负面影响,在打击网络谣言的过程中,我们需要更加注重法律边界和道德伦理的考量,只有如此,我们才能共同营造一个清朗、健康、有序的网络空间。