在21世纪的全球经济版图中,区域一体化和自由贸易协定的兴起正深刻改变着国家间的经济合作模式。“太平洋联盟”(Pacific Alliance)作为南美洲四国——哥伦比亚、秘鲁、智利和墨西哥——共同倡议成立的自由贸易区,自2010年成立以来,不仅促进了成员国间的经贸融合,更成为推动全球贸易体系变革的重要力量,本文将探讨太平洋联盟的发展历程、经济影响、面临的挑战以及其对全球贸易格局的潜在影响。

太平洋联盟的诞生背景与发展历程

太平洋联盟的诞生,是南美洲国家面对全球经济一体化加速趋势,寻求增强自身经济实力和国际竞争力的一次主动出击,2005年,智利总统拉戈尼沃首次提出创建“太平洋联盟”的构想,旨在通过加强区域内贸易和投资自由化,促进成员国经济增长,提高生活水平,并共同应对来自中国、美国等外部经济体的竞争压力,2010年,四国正式签署协议,标志着太平洋联盟正式成立。

自成立以来,太平洋联盟通过降低关税、消除非关税壁垒、促进服务贸易自由化等措施,逐步实现了商品、服务、资本和人员的自由流动,2015年,联盟扩大到包括哥斯达黎加和巴拿马在内的六国,进一步扩大了其影响力和覆盖范围。

经济影响:增长与机遇并存

太平洋联盟对成员国经济的积极影响显著,贸易创造效应显著,据统计,联盟内部贸易额持续增长,成员国间的商品流动更加顺畅,降低了生产成本,提高了生产效率,智利作为联盟内的主要出口国,其农产品、矿产资源和制造业产品成功进入其他成员国市场,带动了出口增长。

投资增加,随着贸易壁垒的消除,外国直接投资(FDI)流向联盟成员国,特别是在制造业、服务业和基础设施领域,墨西哥凭借其庞大的市场规模和相对完善的工业体系,成为吸引外资的热点。

太平洋联盟还促进了成员国间的技术转移和创新合作,提升了整体产业链的竞争力,智利和秘鲁在农业技术方面的合作,有效提高了农业生产效率;而墨西哥与哥伦比亚在数字经济和电子商务领域的合作,则为两国企业开拓了新的市场渠道。

面临的挑战与应对策略

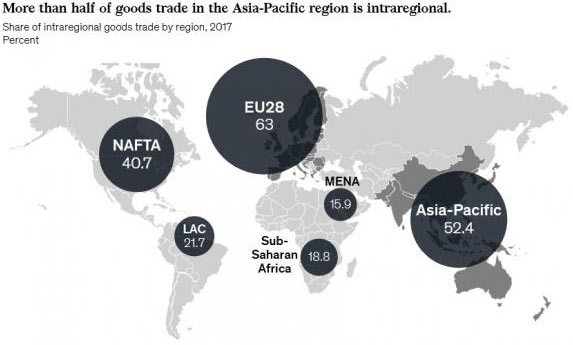

尽管取得了诸多成就,太平洋联盟也面临着诸多挑战,一是外部压力增大,随着美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)和欧盟-日本-韩国自由贸易协定(EUKFTA)等巨型贸易协议的签订,太平洋联盟在全球贸易谈判中的话语权受到挑战,二是内部协调难题,成员国间经济发展水平差异较大,如何在推进一体化进程时兼顾各方利益,实现均衡发展,是一大考验,三是非传统安全威胁,如气候变化、公共卫生危机等全球性挑战,对联盟成员国的经济社会稳定构成威胁。

针对上述挑战,太平洋联盟需采取多方面措施,一是加强内部协调机制建设,通过定期召开峰会、建立政策对话平台等方式,增进互信,协调立场,二是深化与第三国的合作与对话,特别是在多边贸易体系中的合作,提升整体谈判实力,三是强化自身能力建设,特别是在科技创新、绿色发展等领域加大投入,提升联盟成员国的综合竞争力。

对全球贸易格局的潜在影响

太平洋联盟的发展不仅关乎其成员国自身的繁荣与稳定,更对全球贸易格局产生深远影响,作为新兴市场国家的重要合作平台,太平洋联盟通过推动贸易自由化和投资便利化,增强了发展中国家在全球经济体系中的话语权和影响力,随着联盟内部市场的日益融合和对外开放的扩大,其将成为连接亚洲与拉美、乃至全球贸易的重要桥梁,促进全球供应链的重组和优化。

太平洋联盟若能成功克服内外部挑战,持续深化一体化进程,不仅将为其成员国带来更加繁荣的经济前景,也将为全球贸易体系的多元化和平衡发展注入新的活力,在全球经济不确定性增加的背景下,太平洋联盟的稳健发展无疑为世界经济注入了正能量和希望。